|

「錦秋の北陸」 3日間の旅

(24.10.31〜24.11.2) |

||||

|

平成24年度の「紅葉狩り」は次の旅程の通り、阪急交通社企画のツアーに参加しました。 |

||||

|

「第1日目」 大宮から上越新幹線「浦佐駅」〈新潟県南魚沼市〉〜<世界文化遺産・白川郷合掌造り集落>(岐阜県大野郡:石川県との県境)〜<白山スーパー林道>(白川郷から石川県金沢市に抜ける道路:絶賛の紅葉の名所〉〜金沢市宿泊。 バスの走行距離:約400km 金沢国際ホテル(泊) 通過した県名 「埼玉」「群馬」『新潟』「富山」「石川」「岐阜」「石川」 |

||||

|

「第2日目」 日本3名園・兼六園〜曹洞宗大本山・永平寺〜東尋坊〜那谷寺 〜山中温泉(泊) バスの走行距離:約200km 通過した県名 「石川」「福井」「石川」 山中温泉河鹿荘ホテル(泊) |

||||

|

「第3日目」 鶴仙渓(早朝自由散策:山中温泉から上流の渓谷〉〜秘境・九頭竜湖〜飛騨高山(3時間の自由散策)〜大宮 バスの走行距離:約400km 通過した県名 「石川」「岐阜」「長野」「群馬」「埼玉」 合計 ryokoujpn.htmバスの走行距離:約1,000km 通過した県名 「埼玉」「群馬」「新潟」「富山」「石川」「福井」「岐阜」「長野」の8県でした。 |

||||

|

私は昭和39年12月(1964年)(当時27歳)〜昭和42年4月(1967年)(29歳)の2年5ヶ月間、北陸の「小松基地」(石川県)に勤務したことがあります。(47〜49年前) 最近、家内から「もう一度北陸地方に行ってみたい」との話しを、何度も聞いていましたので、阪急交通社企画の「錦秋の北陸」「紅葉狩り」ツアー」に参加することにしました。 |

||||

|

「第1日目」 |

||||

|

当日のツアーの集合は、東京駅日本橋口に07:50ですが、私は大宮駅から途中乗車で参加しました。(08:50乗車) |

||||

|

|

|

|||

|

上越新幹線「Max とき 309」の外観と内部座席の状況です。私は初めて乗車しました。 |

||||

|

上越新幹線の乗車時間は70分で09:59に「浦佐駅」(新潟県南魚沼市)に着きました。 駅前はビルも何もない所でした。 (昔の岐阜羽島駅みたいに駅の前には、何一つビルは建っていませんでした) |

||||

|

|

||||

|

ここから、「世界文化遺産・白川郷合掌造り集落」まで一気に200km程度の距離をバスで移動しました。 (昼食も途中で「富山の海鮮弁当」を積み込み、バスの中で食べました) |

||||

|

おおむね14:00ごろ「白川郷合掌造り集落」に着きました。 |

||||

|

「白川郷」の駐車場周辺です。 |

||||

|

以下、白川郷の集落の写真を掲載します。 |

||||

|

駐車場からつり橋を渡った先に白川郷の集落があります |

つり橋の中程で周辺の景色を撮りました |

|||

|

白川郷ののどかな風景です |

||||

|

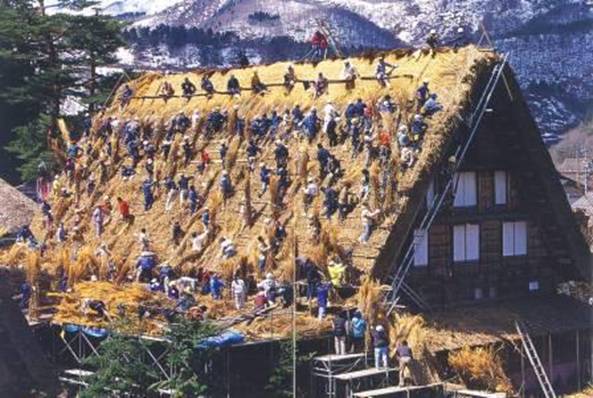

明善寺郷土館の資料からスキャナした写真です |

||||

|

|

||||

|

明善寺郷土館の資料の「結」 (に次の記述がありました) 白川村の春は屋根の葺き替えと共にやってきます。秋に刈り取った茅(カリヤス)で 広大な屋根面を葺きあげています。 昔は40年から50年に一度葺き替えられていましたが、現在では「いろり」を使う機会の 減少」 「茅の種類の変化」等により 葺き替えの周期が短くなっています。 葺き替え作業は村民総出の「結」によって行われ、100人から200人の村民によって基本的に一日で葺きかえられます。 そういった機会に屋根葺きの技術を習得することで次の世代へと伝統技術が引き継がれていきます。 |

||||

|

合掌造り民芸館として、実際に居住中の民家の一つ「神田家」の写真を掲載します。 |

||||

|

|

|

|||

|

神田家の入り口です |

囲炉裏端で |

|||

|

神田家の全景です 下記の4枚の写真は建物内部の写真です |

||||

|

駒尻(耐震本組) |

2階展示場 |

|||

|

|

|

|||

|

4階の窓から |

||||

|

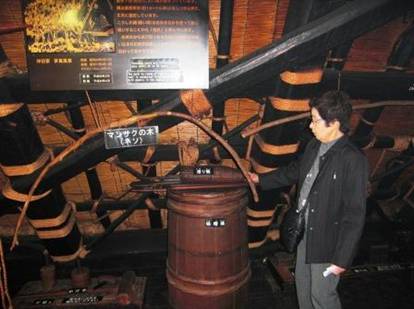

「神田家」の他、「和田家」「長瀬家」の御三家が有名でした。 「和田家」の「いろり端」と「展示品」の状況です。 |

||||

|

|

|

|||

|

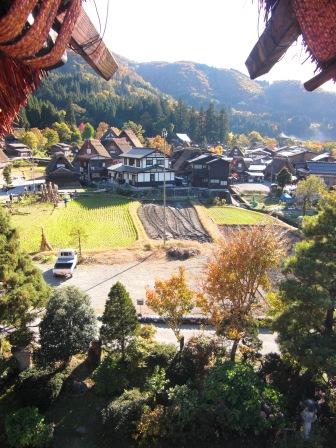

和田家の2階からの眺望です。 |

||||

|

神田家・和田家と並ぶ御三家の「長瀬家」です。 「長瀬家」については屋内の展示品は撮影しませんでした。 |

||||

|

|

|

|||

|

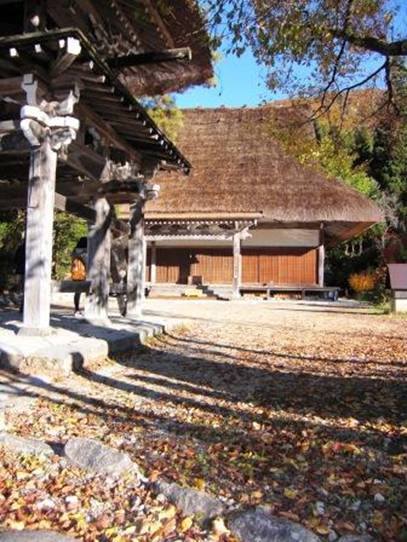

明善寺です |

||||

|

|

明善寺鐘楼門と本堂の外観 |

|||

|

本堂です |

||||

|

最後に「白川郷」全体を眺望できる「展望所」を撮影しました。(時間がなくて登れませんでした) |

||||

|

「白川郷」を後に、再び駐車場に渡る「つり橋」です。 |

||||

|

|

||||

|

つづいて白山スーパー林道です。「紅葉の綺麗」なところでした。 |

||||

|

白山スーパー林道は中央の「黄色」の部分です。 右端の「紫」のところが「白川郷」で左端の金沢に抜ける「157号線」まで延長33.331km、幅員6.5m、全線舗装2車線です。 (2輪車・軽車両・歩行者は通行不可) |

||||

|

以下、白山スーパー林道通過中の車窓からの写真と「ふくべ(瓢箪)大滝」での写真タイム時に撮影した写真です |

||||

|

|

|

|||

|

ふくべ(瓢箪)大滝 (石川県林業公社) |

|

|||

|

|

|

|||

|

こののち、「白山スーパー林道」を降り切り、金沢市内に18:00ごろ到着して、ホテルにチェックインしました。 |

||||

|

「第2日目」 |

||||

|

第2日目最初に訪れたのは日本三名園の「兼六園」でした。私は今回で「兼六園」には5〜6回目の入園でしたが、初めて散策の途中で大雨にあい、しかもかなりひどい雨でしたので、写真撮影には大変苦労しました。 時間を短縮した散策でしたが、「兼六園」のごく一部の写真を掲載します。 |

||||

|

「龍石」 |

||||

|

「旭桜」 |

「虹橋」と「ことじ灯籠」 |

|||

|

「雁行橋(がんこうばし)」 |

「唐崎松」 |

|||

|

「根上松」 |

「日本武尊の像」 明治10年の西南戦役で戦死した郷土出身の将兵を祀った 記念碑とのことです。(「明治祈念之標」) |

|||

|

「霞ヶ池」 中ノ島は蓬莱島といい不老長寿をあらわしておりまた。島の形が亀の甲の形をしているので、別名「亀甲島」ともいわれています。 |

||||

|

丁度園内では「雪づり」が始められていました。 |

||||

|

|

|

|||

|

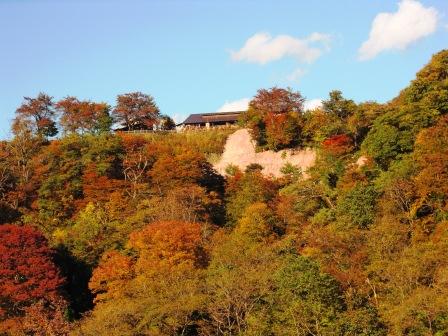

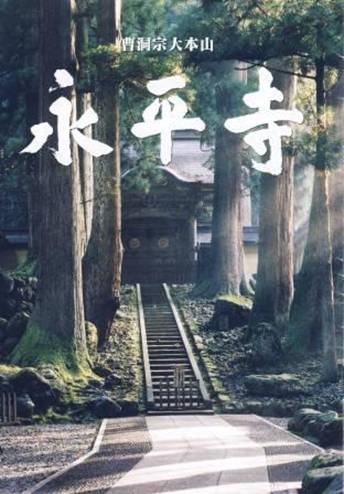

「兼六園」のあと「曹洞宗 大本山・永平寺」に向かいました。 |

||||

|

|

|

|||

|

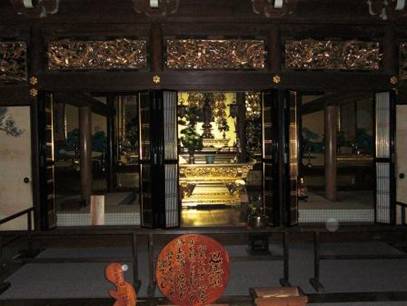

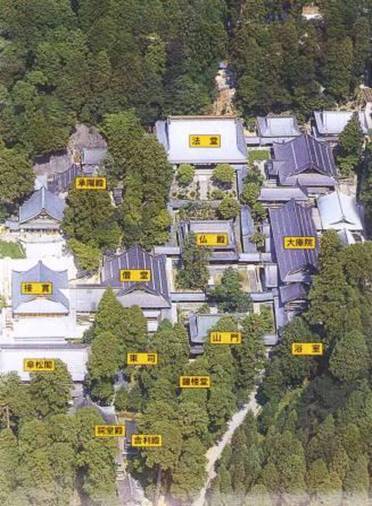

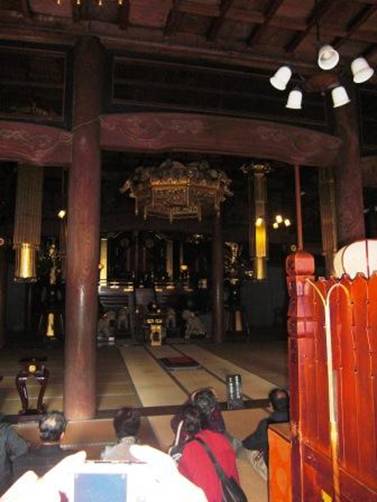

永平寺にて撮影した写真を掲載します(永平寺での写真撮影はフラッシュしないことと修行僧を撮らなければ仏殿の撮影は良いとのことでした) |

||||

|

永平寺山門 |

||||

|

|

|

|||

|

参拝者入場口(通用門) |

(通用門)に至る正門参道 |

|||

|

山門の四天王 |

||||

|

|

|

|||

|

北方多聞天王 東方持国天王 |

南方増長天王 西方廣目天王 |

|||

|

「仏殿」 |

「回廊」 |

|||

|

承陽殿(永平寺の開山道元禅師の御真廟)(お墓) 日本曹洞宗の発祥の根源として曹洞宗の聖地とも言うべき場所とのことでした。 |

法堂(はっとう)禅師様の説法の道場 |

|||

|

傘松閣(さんしょうかく)参拝者の控え室 |

鐘楼堂(除夜の鐘)で有名な大梵鐘(ぼんしょう)です |

|||

|

「永平寺」を終えて「東尋坊」に向かいました。 |

||||

|

「東尋坊」では遊覧船に乗船して、日本海の荒波が造りだした断崖絶壁を見る予定でしたが、当日の悪天候で中止となりました。 |

||||

|

|

|

|||

|

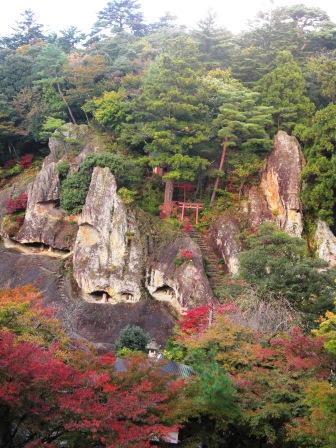

次に当日最後の観光地「那谷寺」に向かいました。 那谷寺は「奇岩遊仙境」として有名なところです。 |

||||

|

観音霊刹「自生山」 |

大悲閣拝殿 |

|||

|

拝殿への階段の途中で山門を写す |

「三重塔」 |

|||

|

|

|

|||

|

「金堂・華王殿(けおうでん)」那谷寺の年中仏事祈祷を行うお堂です。 |

||||

|

以上で2日目の日程は終り、山中温泉のホテルに18:00にチェックインしました。 |

||||

|

「第3日目」 |

||||

|

3日目は、ホテルでの朝食後、出発まで時間がありましたので、周辺の「鶴仙渓」散策を行いました。 |

||||

|

この渓流はホテルのすぐ裏で撮影しました。 昔、私はこの「鶴仙渓」の上流に「岩魚」釣りに訪れましたが 「岩魚」の宝庫でした。今では余り釣れないとのことです。 |

|

|||

|

私は幼少期、「あやとり」で「橋」を作ることができませんでした。 |

||||

|

次に向かったのは「九頭竜湖」です |

||||

|

|

「ダムの堰」の上からの写真です |

|||

|

「ダムの堰」付近は公園になっていました。 |

ダム湖の湖畔です |

|||

|

こののち「怪獣街道」(158号線)をへて飛騨高山に行きました。 この「怪獣街道」には沢山の種類の「怪獣」が設置されていました。その一つを掲載します。 この怪獣はシーズン中、定時に「動く仕掛け」になっていました。 |

||||

|

|

|

|||

|

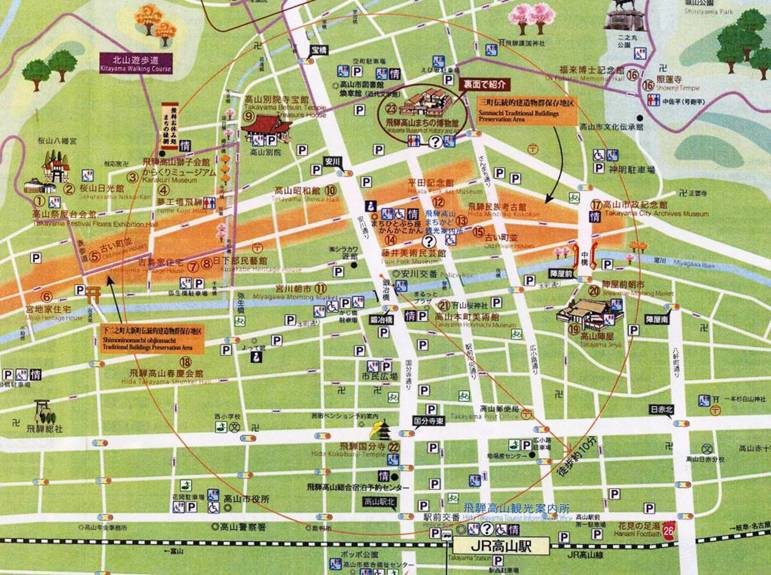

飛騨高山では3.5時間の自由探索でした。 今回のツアーバスはこの地図の北西部「別院」に駐車しましたが、「JR高山駅」を利用しても20分程度で殆どの名所旧跡に行けます。 見えにくいと思いますが、この地図で中心となっているのが「鍛冶橋」で、ここを中心とした徒歩10分圏内が示されています。 (駅前に飛騨高山観光案内所があります) |

||||

|

|

||||

|

写真を掲載します |

||||

|

「桜山八幡宮」です。このなかほどに 「高山祭屋台会館」と「桜山日光館」があります |

「高山祭屋台会館」の入り口です |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

古くから飛騨の国は、大和朝廷へ、税のかわりに匠(たくみ)を毎年おくりだしていたとのことです。 選ばれて都へ出た匠たちは、奈良の宮殿や、お寺の建築に従事してその腕をふるいました。 匠が都へ送られた期間はおよそ600年、延べにして7〜8万人の飛騨人が一年間都で働いたことになり、この人たちのことが「飛騨の匠」と呼ばれています。 飛騨の国には、今もこの匠たちの永い伝統と培われた技術が脈々受けつがれており、中でも江戸時代後期に、大輪の牡丹のように花を開いたのが「高山祭の屋台」であるとのことです。 |

||||

|

次に「高山祭屋台会館」の前の建物に「桜山日光館」があります。その写真を掲載します。 「桜山日光館」にある「日光東照宮の模型」は、大正時代に当代の左甚五郎とも言われた長谷川喜十郎はじめ33人の技術者たちによって 15年間の歳月をかけて製作されたものです。この模型は、実物の十分の一で陽明門をはじめ、本殿、拝殿、五重塔など28の建物と鳥居などの付属物をすべて再現していました。 (撮影した模型の写真は展示されている模型の一部です) |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

飛騨高山の町並みです(この他、高山には高山陣屋、高山町の博物館、からくりミュージアムなどいろいろと名所があります) |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

飛騨高山でのお昼の食事は、現地で食べた「高山牛寿し」(2カン500円)と「高山ラーメン」は逸品でした。 |

||||

|

飛騨高山をあとに長野県上田駅まで帰途につきました。 だんだんと気温が下がり、遠くの山並み(北アルプス)に積雪が見えました。とうとう平湯峠(上高地へ抜ける峠)で降雪がありました。 (11月2日でしたが、4日まで「このツアー」が継続していましたので、後発のツアーがどうなったか分かりません。尚、私たちのバスはスノータイヤを付けていませんでしたが、道路は車の通行でシャーベット状にもなっていませんでした) |

||||

|

|

|

|||

|

今回のツアーは「大変中味」があるものでした。特に<世界文化遺産・白川郷合掌造り集落><白山スーパー林道><飛騨高山での自由散策>は大変満足しました。今回の企画は「阪急交通社」としては、はじめての組み合わせだったようで、「飛騨高山」と「白川郷」はすぐ近い処であり、これと「白山スーパー林道」をいかに組み合わせるかを検討する必要があると感じました。(組み合わせ方によって、随分バスの走行距離が短縮すると感じました) このことをツアー後の「アンケート」に書き入れました。 以上で「錦秋の北陸」 「おわり」 |

||||

|

|

||||