|

「坂の上の雲ミュージアム見学」と松山における 「ANA歴史大使松平定知氏の講演会」に参加して 22年10月16日(土)~17日(日) (力武保光) |

|

●見学ツアー参加の経緯 ANAマイレージ会員宛に、9月の上旬に『横須賀歴史遺産と「坂の上の雲」のまち松山2日間』の案内が、ANAから送信されてきました。 私は19年4月に「遥かなる瀬戸内8島をめぐりとしまなみ紀行」(阪急交通社企画3泊4日の旅)に参加したことがあり、そのとき松山市の道後温泉に宿泊しました。当時はまだ「坂の上の雲ミュージアム」は完成した直後で、オープンにはなっていなかったようです。(このときは、バスツアーでしたが、バスガイドも一切「坂の上の雲ミュージアム」の説明はありませんでした) 今回のANA企画の通知は、丁度「坂の上の雲から収録した指揮・運用の考察」が「鵬友への復刻版」へ掲載したいとの話がきた直後でしたので、何か参考になるだろうと、参加を希望しました。 ANAが計画した今回のツアーは10月16日の早朝、東京駅集合、バスで横須賀に行き、日露戦争当時の聨合艦隊旗艦「三笠」見学のあと羽田へ移動、松山空港に行き、「坂の上の雲ミュージアム」、松山城の見学の後、松山大学で「ANA歴史大使松平定知氏の講演「子規と松山」があり、その後、希望者のみの、松平氏との会食が行われるものでした。 私は横須賀における聨合艦隊旗艦「三笠」については何回も見学していましたので、10月16日の午前の「三笠」の見学は辞退して、その日の午後羽田の集合からこのツアーに合流しました。(現在の三笠見学は、特に対馬沖海戦について、時系列的に、ビジュアル化したビデオが備え付けられていますので、小学生でも理解できるようになっています。機会があれば是非ご覧されることを、おすすめします) ●

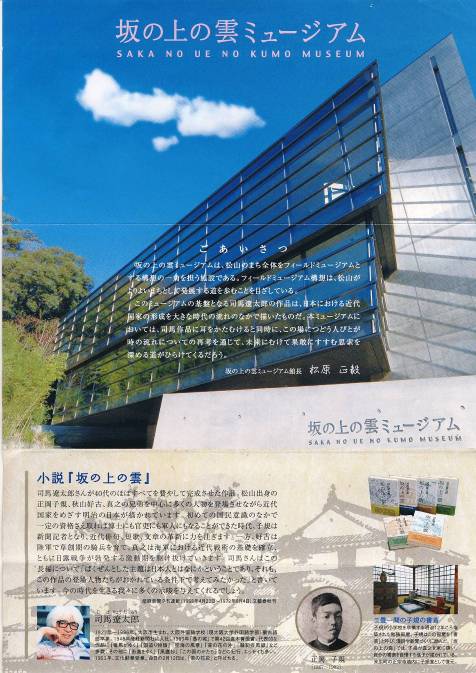

「坂の上の雲ミュージアム」状況 このミュージアムは松山市の中心部にあります。また道後温泉までは、坊ちゃん電車15分程度でつながっています。 この「坂の上の雲ミュージアム」は、建築家「安藤忠雄氏」(平成22文化勲章授章)の設計により平成19年4月に建立され一般公開はその年の5月から行われています。 建物は4階建ですが、各階はつぎのような展示が行われています。 1階は、駐車場と建物の基礎部分です。 2階は、「坂の上の雲」の世界をより深く知るために、小説や明治時代に関わる書籍を紹介。 3階は、小説「坂の上の雲」の背景としての明治時代を年表で紹介。また、近代国家へと歩み始めた明治日本の特徴を、資料や映像などを用いて解説。 4階は、子規たちの足跡を紹介し、新聞「日本」の展開やジャーナリズムの視点から日露戦争の開戦時に迫る資料を展示。 以上のような、建物の展示区分の内容になっています。 ●

この「坂の上の雲ミュージアム」を見学した私の所感 スケールの大きな小説「坂の上の雲」を、NHKがスペシャルドラマにするために、小説「坂の上の雲」に余り記述されていない「子規のこととか」「ロシアにおける広瀬武夫」など、多少の演出が多く撮りいれられていることと同様に、このミュージアムも、「松山における秋山兄弟」「子規と秋山」など、ことさら松山を強調する感じを持った次第です。ただ、秋山眞之と正岡子規は松山中学で同期、東京大学予備門でも同学年、無二の親友であったことは、紛れもない事実でした。 |

|

|

|

上記の資料が、松山の「坂の上の雲ミュージアム」のパンフレットです。 |

|

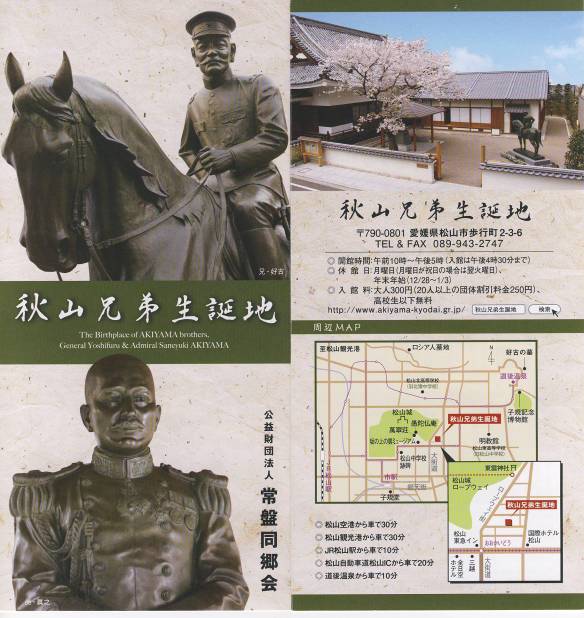

つづいて、「秋山兄弟の生誕地」を紹介します。 |

|

|

|

●

秋山眞之の人生年譜 明治元年誕生、明治17年東京大学予備門合格(16歳)、19年海軍兵学校入学(18歳) 23年海軍兵学校卒業(22歳)、27年日清戦争勃発(26歳)、30年米国留学(29歳) 35年海軍大学校教官(34歳)、36年稲生すえと結婚(35歳)、同年東郷艦隊作戦参謀 37年日露戦争勃発(36歳)、38年日本海海戦(37歳)、同年海軍大学校教官復帰(37歳) 大正3年海軍省軍務局長(46歳)、大正5年欧米各国視察(48歳)、6年海軍中将(49歳) 大正7年5月4日死去(50歳)、現在では考えられない歳で逝っています。「いかに東郷艦隊作 戦参謀としての業務が過酷な2年間であった」ということが考えられます。 ●

「ANA歴史大使松平定知氏の講演会」について 講演の演題は「子規と松山」でしたが、講演の冒頭で司馬遼太郎著「歴史と小説」についての話がありました。テレビ放映「龍馬伝」が終焉になりつつあることから、幕末に活躍した「龍馬」が、その後まったく日本国民から忘れ去られていたことに関して、突如として明治37年2月4日「御前会議」、6日「日露国交断絶」の時期を境に、なぜ日本中が一斉に「龍馬熱」が噴出したかを「歴史と小説」をもとに、面白い話しがありました。私は「歴史と小説」を読んではいませんでしたので、最近図書館からその本を借りて、その内容を確かめて、松平定知氏の講演会でのメモを補足して説明します。 先日(22.12.19)テレビ放映の「坂の上の雲」第2部、第8回、「日露開戦」にも詳しく出てきましたが、当時の伊藤博文総理大臣は、日露交渉の妥結を最後まで模索し、明治天皇も「せめて朝鮮半島へのロシアの進出を避けたいとの御心でしたが、ロシアの「ニコライ二世」は朝鮮半島についても、交渉の妥協はしないということが日本側に伝えられて、やむを得ず「御前会議」「日露国交断絶」に至ったようです。 ここからは、司馬遼太郎著「歴史と小説」に書かれている内容をそのまま記述します。 日本国中、どうみてもロシアの陸海軍に勝てるはずがないという観測がだれの胸中にもあり、憂色が一国を覆ったが、宮中の憂色はとくにはなはだしく、皇后(昭憲皇太后)はほとんど神経を病まれるまでになった。 海軍は機械力と数の差が勝敗を決する。自然、海軍への心配が濃く、バルチック艦隊の極東来航のときをもって国運がわかれるという見方をだれしもがもった。 皇后の深憂もこの点にあったのであろう。その日露断交の2月6日、皇后はたまたま葉山の別邸に避寒中であったが、その夜、夢を見た。 夢に、白装の武士があらわれたのである。彼は名乗るには「微臣は、維新前、国事のために身を致したる南海の坂本竜馬と申す者に候」という。 皇后は、その名前を知らなかった。その白装の武士はさらにいう。「海軍のことは当時より熱心に心掛けたるところにござれば、このたび露国とのこと、身は亡き数に入り候えども魂魄は御国の海軍にとどまり、いささかの力を尽くすべく候。勝敗のことご安堵あらまほしく」と言い、掻き消えた。 「坂本龍馬とは、いかなる人物か」と翌朝、皇后宮大夫の子爵香川敬三に下問された。 香川敬三は水戸脱藩とはいえ、その後土佐陸援隊に属していたから、土佐系志士のあがりというべき人物で、竜馬とはむろん懇意であったし、竜馬の死の下手人探索にも力を尽くした男である。当然知っている。 およその事暦を説明もうしあげた。が、皇后はなぜそれをたずねたかは打ち明けられなかった。 ところが翌7日の夢にも同じく白装の武士があらわれたため、ついに香川敬三にその一件を明かされた。 香川は奇妙におもい、東京の田中光顕に連絡した。往年の陸援隊副長だった田中は、このころは宮内次官、宮内大臣を歴任する身になっている。 さっそく竜馬の写真一葉を手に入れ、香川に送った。香川は女官を通じてその写真を皇后の部屋の一角に置いておくと、皇后はあわただしく香川をよばれ「この人である」といわれた。 眼鋭く、眉せまり、肉落ち、髪も乱れて、奇相であるためまぎれもない、と皇后は言い、この撫肩に桔梗の紋まで同じです、と言い添えた。 この話は「皇后の「奇夢」として都下の新聞に載り、世間はその話題でもちきになった。 この「奇夢」がはたして事実かどうはわからない。竜馬の性格からみて夢枕に立つような趣味はなさそうだが、田中光顕は晩年にいたるまで、あれは本当だ、といって当時の情景をこまかく人に語った。意地悪くみれば、当時、そのころの流行語である「恐露病」(国民全体に蔓延していたロシア恐し)にかかっていた国民の士気をこういうかたちで一変させようとしたのではないかとおもわれる。ここまでが「歴史と小説」に記述されている内容でした。 以上が松平定知氏の講演のはじめの部分でしたが、その後対馬沖でのバルチック艦隊を撃滅したことにより、ますます龍馬熱が沸騰したとのことでした。 後半は「子規と松山」の話しで、もともと松山城主の松平家の遠い縁戚であるだけに、すばらしい講演でしたが、この部分は割愛致します。 最後にこの「歴史と小説」の「龍馬の死」の項の中には、自分が龍馬を刺殺したとして、大正4年に名乗り出た老刺客の告白の記事があります。それはこの本を読めばすぐわかります。 「歴史と小説」をお読み下さい。内容はお楽しみに (おわり) |

|

●

下記の色紙は、夕食会での「じゃんけん大会で」勝ち残り、ゲットしました。 縮尺1/2 |

|

夕食会も、松平定和氏のスピーチで大変盛り上がりました。次のツアーとして「大連203高地と旅順港のツアーが10月中旬に行われましたが、現地の寒さを考慮して、参加しませんでした。 |